Enjeux et méthodes de l’estimation carbone en faisabilité

Architectes, maîtres d’ouvrage, AMO carbone, bureaux d’études : chacun est concerné. Car c’est bien en phase amont que se jouent les grands équilibres carbone d’un bâtiment. Pourtant, l’évaluation carbone reste encore souvent cantonnée à des phases trop avancées, où les marges de manœuvre sont limitées et les modifications coûteuses.

👉 Pourquoi l’anticipation carbone est-elle devenue un impératif dès la faisabilité ?

👉 Quelles sont les limites des approches actuelles et comment mieux outiller les décisions dès l’esquisse ?

👉 Quelles méthodes utilisent aujourd’hui les professionnels pour estimer l’impact d’un projet sans maquette BIM complète ?

Dans cet article, on fait le point sur les enjeux, les freins rencontrés sur le terrain, et les solutions qui émergent pour évaluer efficacement l’impact carbone dès les premières réflexions.

Estimation carbone en faisabilité : quels enjeux face à la RE2020 ?

- Les projets doivent respecter des limites d’émissions de CO₂ par m², avec des seuils qui se renforceront encore en 2028 et 2031.

- L’analyse du cycle de vie (ACV) devient un critère déterminant dans la validation des projets.

- Les matériaux de construction (béton, bois, isolants…) sont particulièrement scrutés, car leur poids carbone pèse lourd dans l’évaluation globale.

Pourquoi une estimation tardive pose problème :

- Des choix en esquisse remis en cause en phase PRO : Sans estimation carbone dès la faisabilité, les options prises sur la morphologie, les matériaux ou les systèmes constructifs peuvent s’avérer non conformes. Résultat : retours en arrière, études supplémentaires, arbitrages complexes.

- Des ajustements coûteux : Pour rattraper un dépassement de seuil, il faut parfois intégrer à la dernière minute des matériaux à faible impact carbone… non prévus au budget ou incompatibles avec les contraintes du projet.

- Une perte de compétitivité en concours : Les critères environnementaux deviennent décisifs dans l’attribution des projets. Ne pas intégrer d’estimation carbone en amont, c’est perdre en crédibilité face à des concurrents mieux armés sur la RE2020.

- Un ralentissement du processus de décision : Quand l’estimation carbone arrive tardivement, elle crée des frictions dans la chaîne projet. Les échanges entre MOA, architectes, bureaux d’études ou AMO deviennent plus complexes, les validations prennent du temps, et les décisions manquent de visibilité.

Quelles sont les problématiques opérationnelles rencontrées par les acteurs ?

Une coordination fragmentée en phase amont

En phase de faisabilité, les décisions liées à l’impact carbone reposent sur une succession d’interventions entre les différents acteurs du projet : maître d’ouvrage, architecte, bureaux d’études, AMO carbone. Mais cet ordonnancement séquentiel limite la capacité à construire une vision commune dès l’esquisse. Chaque acteur intervient avec ses propres outils, ses priorités, et souvent trop tard pour influencer les choix structurants. Cette fragmentation rend difficile l’élaboration d’un raisonnement carbone cohérent et partagé. Or, chaque décision – choix de matériaux, hypothèses de métrés, orientation constructive – influe directement sur l’empreinte carbone finale. Tous les acteurs ont un rôle à jouer, et une action concertée en phase amont est essentielle pour sécuriser les choix dès le départ.

Hétérogénéité des méthodes et outils utilisés par les acteurs du projet :

Aujourd’hui, les professionnels mobilisent des outils très hétérogènes pour estimer l’impact carbone :

-

des tableurs Excel personnalisés,

-

des logiciels SaaS comparant des morphologies,

-

des solutions d’analyse carbone sur modèle BIM.

Chaque outil reflète une logique différente, avec ses avantages, ses limites, et son niveau de granularité. Cette diversité crée des écarts de méthode, de vocabulaire, et d’interprétation qui nuisent à la fluidité des échanges et à la capacité à prendre des décisions éclairées dès les premières phases du projet.

Des hypothèses de calcul souvent peu transparentes

Les résultats d’une estimation carbone dépendent largement de la fiabilité des données d’entrée : ratios au m², métrés de référence, scénarios de mise en œuvre, durées de vie des composants, etc. Mais ces hypothèses varient fortement d’un outil ou d’une méthode à l’autre, et sont rarement explicitées de manière lisible. Il devient alors difficile pour les équipes de comprendre sur quoi reposent les résultats, de les comparer entre eux ou de les ajuster au contexte réel du projet. Sans transparence sur les données d’entrée, la fiabilité des estimations peut être mise en question, et leur exploitation limitée dans le cadre d’un pilotage carbone rigoureux.

Une lecture des résultats encore peu exploitable

Même lorsque l’estimation carbone est disponible, sa présentation reste souvent difficile à interpréter et à exploiter pour orienter les choix de conception.

Dans de nombreux outils, les résultats manquent de granularité : les impacts ne sont pas toujours ventilés par lots techniques ou par familles de matériaux, rendant complexe l’identification des principaux postes émissifs.

Par ailleurs, la donnée carbone elle-même — exprimée en kgCO₂e/m² — reste abstraite pour beaucoup d’utilisateurs. Sans repères clairs ni visualisation pédagogique, il est difficile de comprendre d’où viennent les émissions, comment elles évoluent, et où se situent les marges de manœuvre possibles.

Ce manque de lisibilité limite l’appropriation des résultats, freine le dialogue entre acteurs, et réduit l’utilité de l’estimation carbone comme outil d’aide à la décision.

Comment estimer l’impact carbone dès la faisabilité ?

Les méthodes classiques, comme les ratios au m² ou les abaques simplifiés, restent utiles pour se situer, mais elles sont souvent trop approximatives pour orienter des choix constructifs précis. Il devient alors nécessaire de s’appuyer sur des approches intermédiaires : plus rapides qu’une analyse détaillée, mais plus fiables qu’un simple ratio générique.

Une estimation carbone en faisabilité doit donc :

- Être plus rapide qu’une ACV détaillée mais plus fiable qu’un simple ratio.

- Être facile à ajuster et à affiner à mesure que la conception évolue,

- Pouvoir fournir des résultats suffisamment lisibles pour éclairer les décisions.En fonction de votre rôle, de vos habitudes de travail et de votre niveau de maturité sur les sujets carbone ou BIM, différentes méthodes peuvent être envisagées :

1. Les outils maison sur Excel

Pour qui ?

Architectes, ingénieurs ou AMO ayant développé leurs propres outils internes, adaptés à leur type de projet et à leur expérience carbone.

Pourquoi cette méthode ?

Construire un tableur maison permet de personnaliser les ratios carbone, en intégrant des hypothèses mieux adaptées à son contexte de projet que les abaques génériques.

Cela offre plus de finesse que des ratios standards, tout en restant rapide à utiliser en faisabilité.

Avantages :

- Adapté à vos typologies habituelles (ex : logements collectifs, bureaux, équipements publics…).

- Évolution possible au fil des projets pour affiner les hypothèses.

- Autonomie totale sur les hypothèses et les méthodes.

Limites :

- Risque de biais si les bases de données ou les hypothèses ne sont pas régulièrement mises à jour.

- Faible transparence externe : difficile à justifier face à un tiers si besoin.

- Lourdeur de mise à jour et de maintenance à mesure que les exigences réglementaires évoluent.

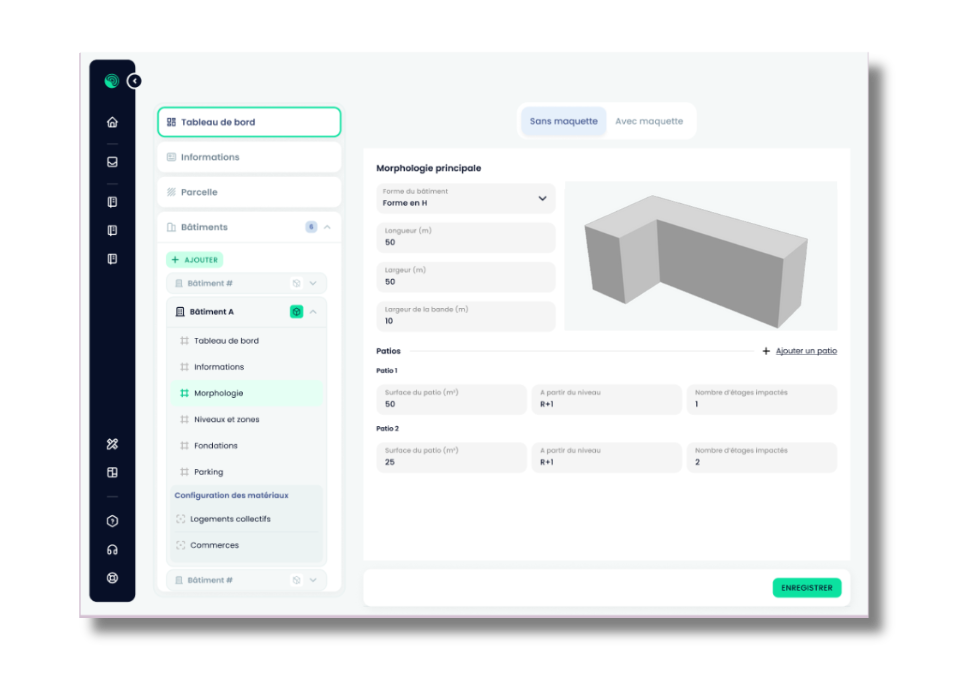

2. Les logiciels SaaS d’estimation carbone par morphologies

Pour qui ?

Architectes, ingénieurs ou maîtres d’ouvrage familiers des logiques de conception, mais sans le temps ou les ressources pour construire des outils sur-mesure.

Pourquoi cette méthode ?

Ces outils permettent de générer une estimation carbone à partir des grandes caractéristiques morphologiques d’un projet (surfaces, niveaux, types de structure). Ils sont particulièrement utiles en phase d’esquisse, lorsque les données BIM ne sont pas encore disponibles.

Ils s’adressent en priorité à des profils déjà sensibilisés à la RE2020, capables de comprendre les règles de calcul et les contributions des différents lots techniques.

L’approche est rapide et autonome : on peut comparer plusieurs variantes sans attendre des quantitatifs précis ou des interventions extérieures.

Limites :

- La logique de ratio intégrée dans les outils repose sur des hypothèses préconfigurées par l’éditeur, rarement visibles ou modifiables.

- La granularité des résultats est parfois insuffisante pour identifier précisément les postes émissifs.

- La variabilité des projets rend difficile l’application de ratios standards à des cas spécifiques sans biais.

- Enfin, la fiabilité des estimations dépend fortement de la pertinence des hypothèses de départ, rarement documentées de manière transparente.

3. Les logiciels SaaS d’estimation carbone

Pour qui ?

Architectes et équipes projet disposant d’un modèle BIM, et ayant un bon niveau de maturité dans l’utilisation des données associées.

Pourquoi cette méthode ?

En s’appuyant directement sur un modèle 3D, cette approche permet de sécuriser entre 60 et 70 % des quantitatifs du projet dès que les objets sont correctement renseignés. Cela renforce la fiabilité de l’estimation et facilite une lecture détaillée des impacts carbone par lots ou par matériaux.

L’aspect visuel et interactif du modèle rend aussi la donnée carbone plus compréhensible et plus pédagogique, notamment dans les échanges entre MOA, maîtrise d’œuvre et BET.

Limites :

- Cette méthode suppose un modèle BIM un minimum avancé et structuré, ce qui n’est pas toujours le cas en faisabilité.

- Elle demande un certain investissement méthodologique et organisationnel pour fiabiliser les objets, les paramètres, et leur lien aux données environnementales.

- Enfin, elle est généralement plus adaptée à des équipes ayant déjà intégré le BIM dans leurs process de conception.

Quels bénéfices à faire une estimation carbone dès la faisabilité ?

- La morphologie générale, qui conditionne les volumes de matériaux mis en œuvre et la surface de l’enveloppe.

- Le système constructif, qui détermine le poids carbone des éléments porteurs, et des aménagements intérieurs.

- L’orientation, qui impacte les besoins énergétiques en chauffage, en refroidissement et en éclairage naturel.

À ce stade, une estimation carbone précoce permet d’identifier rapidement les scénarios les plus performants, d’anticiper les risques de dépassement des seuils RE2020, et d’orienter la conception dans la bonne direction avant que les choix ne deviennent coûteux ou irréversibles.

Une estimation précoce permet :

- D’identifier rapidement les scénarios les plus performants et d’orienter le projet dans la bonne direction avant qu’il ne soit trop tard.

- Sécuriser l’orientation architecturale dès l’esquisse : Valider les premières hypothèses de forme, de volumétrie et d’organisation spatiale sous l’angle carbone.

- Gagner du temps et se poser les bonnes questions le plus tôt possible en détectant les risques de dépassement des seuils dès les premières études, et ajuster le projet au bon moment.

- Renforcer la solidité des dossiers pour les concours et consultations

Valoriser l’engagement environnemental dès l’amont en intégrant des indicateurs carbone chiffrés dans les offres, un atout de plus en plus décisif dans les critères de sélection.

Conclusion

Cela implique de s’équiper d’outils adaptés à cette phase sensible : des solutions capables de croiser des intentions architecturales avec des hypothèses constructives et des données environnementales structurées.

Des outils à la fois accessibles, fiables, et suffisamment lisibles pour alimenter une réflexion partagée autour de la trajectoire bas carbone du projet.

C’est dans cette logique que s’inscrit l’évolution de Beem Shot, avec une nouvelle fonctionnalité dédiée sans modèle BIM à la faisabilité.

Pensée pour les architectes et les équipes en phase esquisse ou concours, elle permet de :

- Produire une estimation carbone à partir de la morphologie du projet, sans attendre la modélisation BIM ;

- Identifier les postes les plus émissifs, en lien avec les lots définis par la RE2020 ;

- Affiner l’estimation carbone dès qu’un modèle BIM devient disponible, en intégrant les quantitatifs réels du projet.

Une approche progressive, souple, et pensée pour accompagner les acteurs dans la transition vers une conception bas carbone maîtrisée, dès les premières intentions.