Les agences d’architecture font face à un double défi : un marché de la construction neuve en recul et une RE2020 qui impose des exigences carbone toujours plus fortes.

Côté marché : moins de logements mis en chantier, moins d’opportunités à saisir. De l’autre côté, la réglementation RE2020 monte en intensité : exigences carbone renforcées, nouveaux usages intégrés, et trajectoires à sécuriser beaucoup plus tôt.

Chaque projet devient plus rare… mais aussi plus exigeant. Et pour les associés, cela signifie une équation plus complexe : protéger la marge, garder de l’agilité et rester compétitifs dans un environnement qui demande plus d’efforts dès l’amont.

Dans cet article, nous revenons sur les grands défis que cette évolution pose aux agences : pression réglementaire, fragilité économique, allongement du temps d’études, et menaces directes sur la marge et la compétitivité.

La RE2020 : ce que ça change vraiment pour les agences

Comme nous l’avions précisé dans notre article RE2025 : nouveaux usages et nouveaux seuils, la RE2020 n’est pas figée. Ses exigences se durcissent par étapes (2025, 2026, 2028, 2031) et transforment la manière dont les agences doivent concevoir leurs projets. Pour les agences d’architecture, deux dynamiques majeures transforment la manière de concevoir : des exigences carbone qui se resserrent et un périmètre élargi à de nouveaux usages.

1) Des exigences carbone de plus en plus strictes

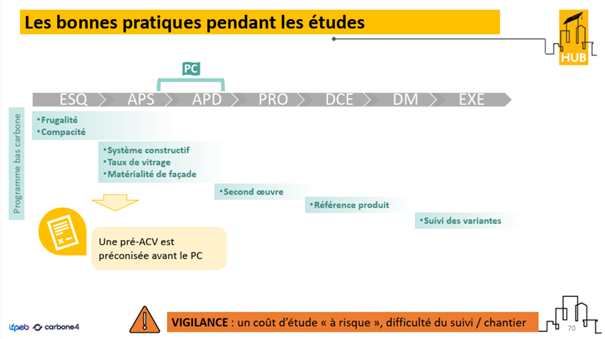

En 2025, les niveaux d’émissions autorisés baissent. En 2028 puis 2031, ils descendront encore. Concrètement, les choix structurants – compacité, systèmes constructifs, proportions de vitrages, matériaux – devront être sécurisés dès l’APS, car une trajectoire carbone mal engagée ne pourra plus être corrigée ensuite sans reprises lourdes, coûteuses et souvent incompatibles avec les délais.

👉 Impact pour les agences

Moins de marge de manœuvre, plus de pression sur les phases amont, et donc une organisation interne à adapter.

2) L’extension à de nouveaux usages

À partir de mai 2026, la RE2020 ne concernera plus seulement le logement. Hôtels, restaurants, commerces, crèches, médiathèques ou encore bâtiments universitaires demanderont une conception environnementale RE2020.

👉 Impact pour les agences

Davantage de typologies à traiter avec une logique bas carbone intégrée, montée en compétences des équipes et des preuves chiffrées à apporter à la maîtrise d’ouvrage dès l’APS.

Les défis opérationnels au quotidien

Des choix structurants qui échappent trop souvent à l’agence

Dès l’esquisse, les décisions qui conditionnent l’empreinte carbone (morphologie, compacité, matériaux, vitrages) sont posées. Mais faute de process clairs et de compétences mobilisées très tôt, ces choix sont souvent validés plus tard par les partenaires.

Résultat : l’agence perd la main sur des arbitrages clés et voit sa capacité d’influence réduite dès l’amont du projet.

Des délais et processus séquentiels

La plupart des projets suivent encore une logique séquentielle : l’architecte conçoit, puis attend la validation d’un partenaire pour confirmer ou corriger ses décisions.

Résultat : des ajustements tardifs, des reprises de documents, et des délais qui pèsent sur les concours ou les dépôts de permis.

Une valeur stratégique encore trop invisible

Les architectes sont les premiers à générer la morphologie et à poser les choix qui orientent l’empreinte carbone d’un projet. Bien qu’ils aient souvent les bonnes intuitions, réflexes et retours d’expérience pour aller dans les bonnes directions. Mais faute d’outils clairs et pédagogiques, cette contribution reste difficile à démontrer auprès de la maîtrise d’ouvrage.

Résultat : l’agence peine à défendre ses arbitrages… et ses honoraires.

👉 Impact pour les agences

S’adapter suppose une vraie évolution organisationnelle. Si les choix structurants échappent à l’agence, si les validations restent séquentielles et si la valeur stratégique demeure invisible, alors l’impact est direct :

- Plus de temps d’études non facturable,

- Moins de capacité à répondre à plusieurs concours en parallèle,

- Difficulté à justifier les honoraires et à préserver la marge.

- Pour un associé, ces évolutions imposent de renforcer les compétences internes et de s’équiper d’outils capables de redonner de l’autonomie aux équipes dès l’esquisse.

Une pression économique qui fragilise les agences

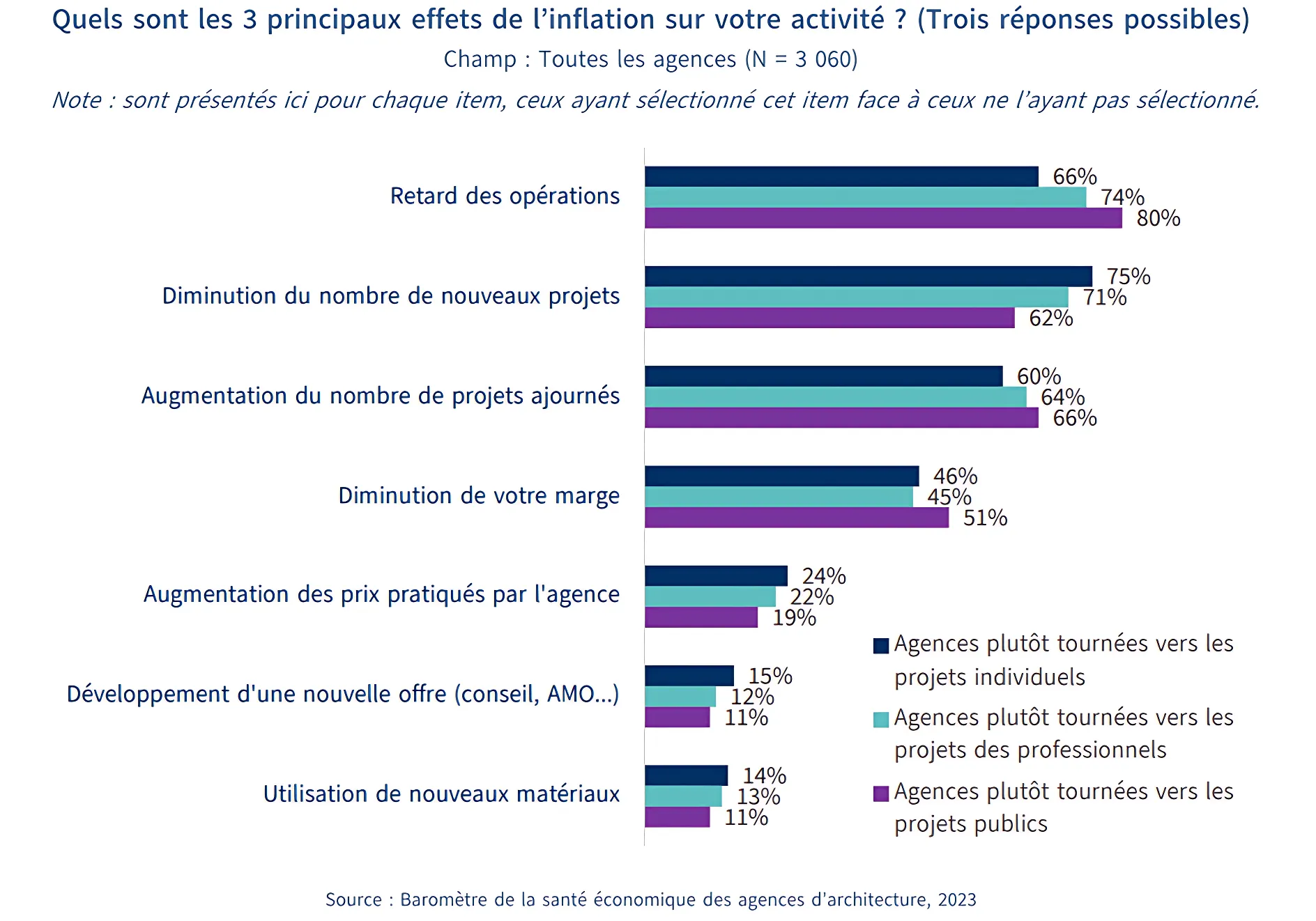

L’inflation influe sur l’activité des agences d’architecture

À l’évolution de la RE2020 s’ajoute un contexte économique nettement défavorable.

D’après le Baromètre de la santé économique des agences d’architecture 2023 :

- 80 % des agences positionnées sur des marchés publics signalent des retards d’opérations

- 75 % des agences individuelles constatent une baisse des nouveaux projets

- 66 % observent une hausse des projets ajournés

- 51 % voient leurs marges diminuer

- Seules 19 à 24 % parviennent à revaloriser leurs honoraires

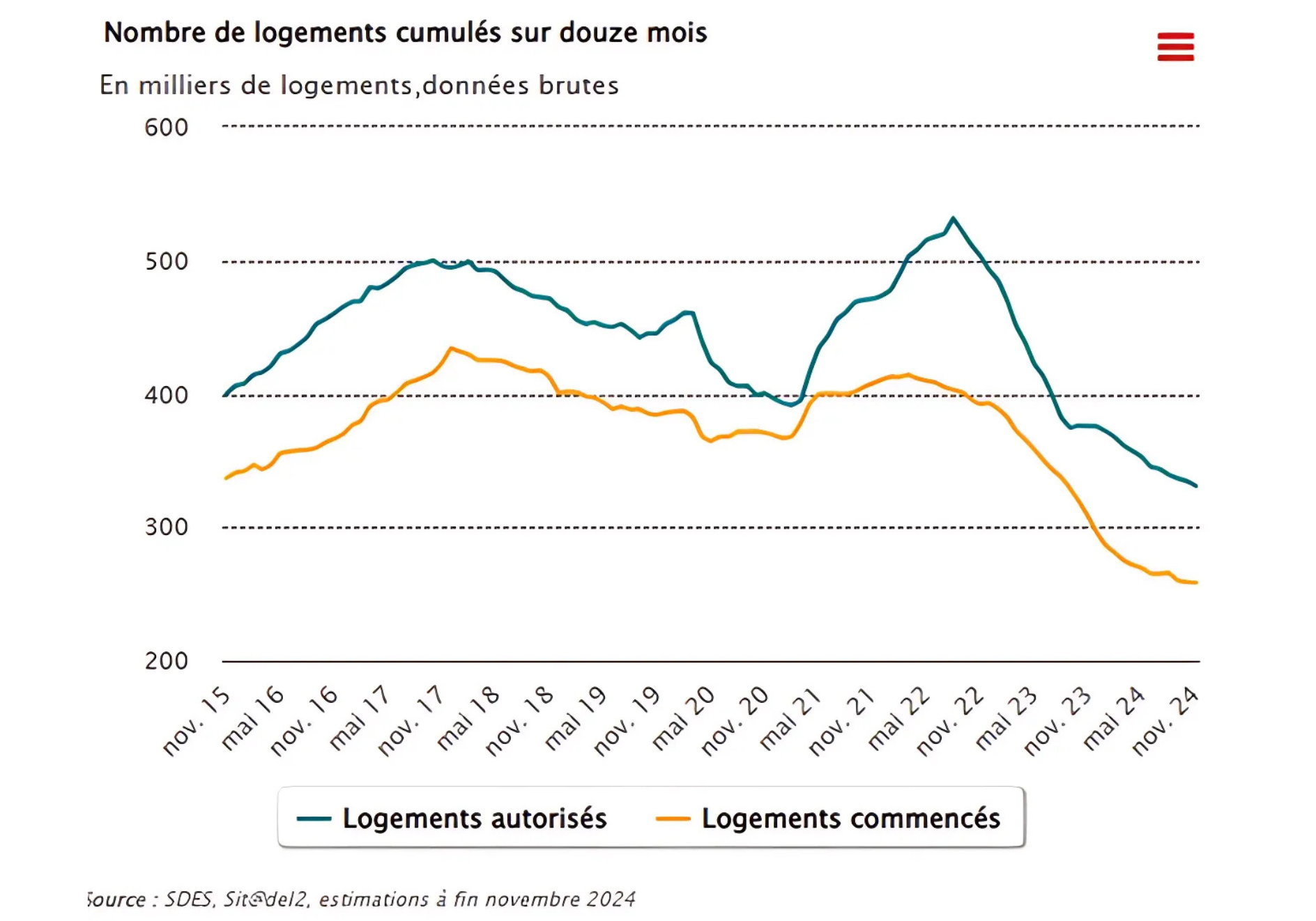

La crise du logement réduit le volume d’opportunités

Les logements autorisés reculent nettement sur trois exercices consécutifs. Après un palier élevé en 2022, la baisse en 2023 puis en 2024 réduit mécaniquement le volume d’opportunités pour les agences. Ce repli impacte d’abord le résidentiel, mais diffuse ses effets sur l’activité globale des équipes et la visibilité commerciale à 6–12 mois.

Le paradoxe du marché : Moins de projets, plus d’exigences

Le marché de la construction recule : moins de logements sortent de terre, et les opportunités se raréfient pour les agences. Mais dans le même temps, chaque projet mobilise aujourd’hui davantage de ressources en amont : exigences carbone renforcées, arbitrages à objectiver plus tôt, preuves chiffrées à fournir à la maîtrise d’ouvrage.

Conséquence directe : moins de volume, mais plus de charge par projet. Pour les associés, c’est une équation risquée : un pipeline qui se contracte, des équipes davantage sollicitées et une rentabilité plus difficile à protéger.

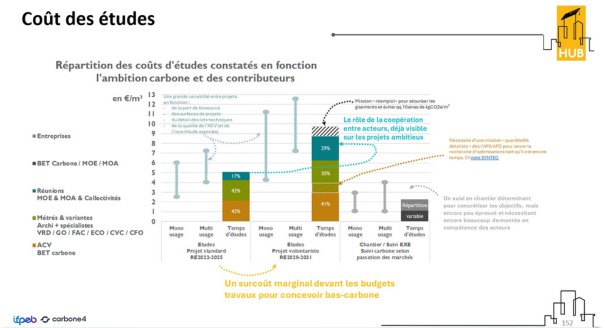

Le temps d’études bas carbone, le coût caché qui pèsera sur les marges

Augmentation du temps des études carbone

Le Hub des prescripteurs bas carbone l’a rappelé dans son étude « RE2028 : quels sont les leviers gratuits ? » : la part du temps d’études consacrée au carbone va mécaniquement augmenter pour atteindre les futurs seuils RE2020. Sur un projet standard conforme aux seuils actuels, ce temps représente environ 17 % du coût global des études. Sur un projet ambitieux aligné avec les horizons 2028-2031, il peut monter jusqu’à 41 %. Pour les agences, c’est un enjeu organisationnel direct, qui pèse sur la marge et la capacité à multiplier les concours.

Dès l’APS, la pré-ACV comme nouvelle pratique

Le Hub souligne que les meilleurs leviers se situent dès l’APS : système constructif, taux de vitrage, matérialité de façade. Cela impose de réaliser une pré-ACV avant le dépôt de permis, afin de : comparer des scénarios, intégrer plus d’itérations, afin de figer les arbitrages structurants et de permettre une justification plus fine des choix.

Cette charge supplémentaire est difficile à facturer et rallonge le temps nécessaire pour verrouiller les options.

📌 Dans le prochain article, nous verrons comment transformer cette obligation en véritable opportunité de différenciation, en donnant aux architectes la main sur ces arbitrages dès l’esquisse grâce aux outils d’estimation carbone.

Une mission de quantitatifs détaillés dès l’APS/APD

Autre évolution : le Hub précise que des quantitatifs détaillés doivent être produits beaucoup plus tôt pour objectiver les scénarios et identifier les leviers d’optimisation, car :

• Les allers-retours entre architectes et partenaires s’intensifient pour fiabiliser les métrés en testant les variantes.

• Les arbitrages techniques (compacité, systèmes porteurs, taux de vitrage, enveloppe…) doivent être tranchés plus tôt.

• La maîtrise d’ouvrage attend des scénarios chiffrés et une traçabilité des décisions dès les concours.

Délais rallongés, compétitivité réduite

Ce temps additionnel étire les plannings, mobilise les équipes plus longtemps et limite la capacité à courir plusieurs concours en parallèle. Sans méthode et sans outillage adaptés, les marges se compriment et la compétitivité s’affaiblie.

Ces surcoûts cachés ne sont pas seulement liés à la multiplication des variantes et à la coordination renforcée. Ils proviennent aussi d’une évolution structurelle : la conception bas carbone impose désormais d’anticiper beaucoup plus tôt les choix clés. C’est tout l’enjeu de la pré-ACV.

Conclusion : intégrer le carbone comme levier de compétitivité

L’évolution des seuils RE2020, la contraction du marché et l’allongement du temps d’études imposent une nouvelle réalité : la conception bas carbone n’est plus une option, mais une condition de compétitivité.

Pour les associés, l’enjeu consiste à organiser l’agence pour anticiper les arbitrages, maîtriser les délais et démontrer à la maîtrise d’ouvrage une trajectoire carbone fiable et argumentée dès l’esquisse.

Ceux qui sauront transformer cette exigence en pratique quotidienne renforceront leur crédibilité, défendront plus facilement leurs honoraires et amélioreront leur taux de succès en concours.

Le carbone devient ainsi un terrain de différenciation stratégique. Dans le prochain article, nous verrons comment les outils d’estimation permettent de l’aborder avec méthode et de rendre cette nouvelle manière de concevoir plus fluide et plus rentable.